Datos personales

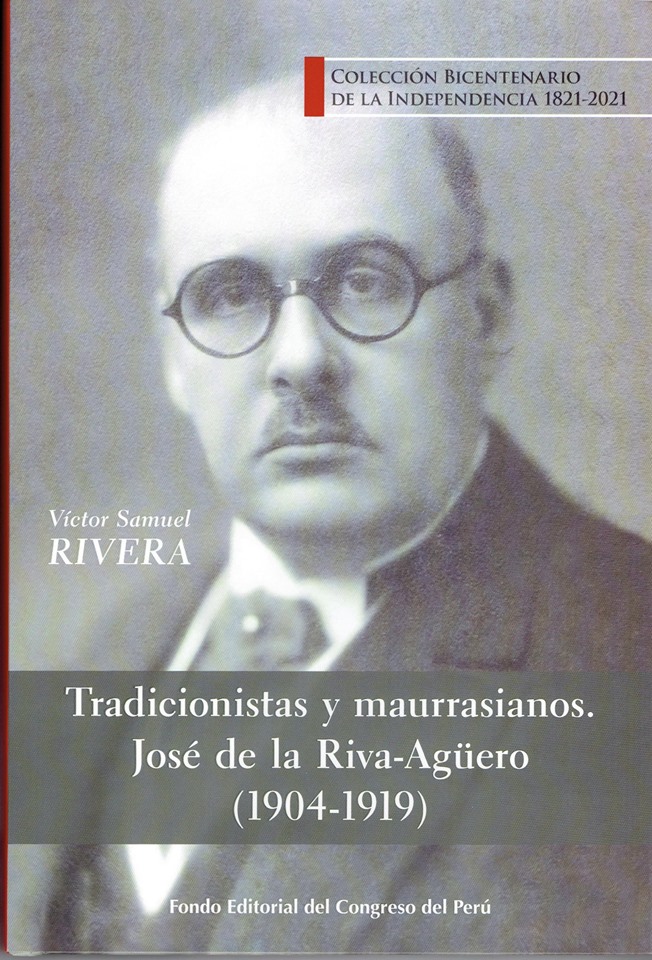

- Doctor en filosofía. Magíster en Historia de la Filosofía. Miembro de la Sociedad Peruana de Filosofía desde 1992. Crío tortugas peruanas Motelo y me enorgullezco de mi biblioteca especializada. Como filósofo y profesor de hermenéutica, me defino como cercano a lo que se llama "hermenéutica crítica y analógica". En Lima aplico la hermenéutica filosófica al estudio del pensamiento peruano y filosofía moderna. Trabajo como profesor de filosofía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; he trabajado en Universidad Nacional Federico Villarreal desde 2005. He sido profesor en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima hasta 2014. He escrito unos sesenta textos filosóficos, de historia de los conceptos, filosofia política e historia moderna. Tengo fascinación por el pensamiento antisistema y me entusiasma la recuperación de la política desde el pensamiento filosófico. Mi blog, Anamnesis, es un esfuerzo por hacer una bitácora de filosofía política. No hago aquí periodismo, no hago tampoco análisis político de la vida cotidiana- De hecho, la vida cotidiana y sus asuntos no son nunca materia del pensamiento.

martes, 27 de enero de 2009

jueves, 22 de enero de 2009

Wittgenstein y la racionalidad práctica

Wittgenstein y la racionalidad práctica

Posmodernidad y nihilismo

Usted puede encontrar versión electrónica en pdf de este artículo haciendo "click" aquí

Advertencia: Texto no apto para científicos sociales e ideólogos “de izquierda” que creen en los derechos humanos pero son adeptos del infanticidio y el genocidio en Palestina.

Víctor Samuel Rivera

Escribo este post como parte de un saldo del seminario-taller sobre filosofía política que he dictado esta semana en el IFEA y al que han asistido gentes tan diversas, cuyas preguntas y colaboración agradezco.

Ludwig Wittgenstein es un nombre de la historia de la filosofía que muy difícilmente suele asociarse con la filosofía política. Wittgenstein, austro-húngaro de origen judío pero católico de religión, fue creador del cálculo de proposiciones y es famoso por el segundo periodo de su obra, que remata en el fenómeno que la historia de la filosofía registra como “giro lingüístico”. El filósofo del lenguaje más importante en siglos nunca se interesó él mismo por la política; es más, se hubiera sorprendido bastante de que su filosofía tuviera uso político algún día, en parte, porque vivió de espaldas a la vida pública, una precariedad característica de los filósofos analíticos. Estuvo, sin embargo, muy interesado en la ética, pero sin que acertara gran cosa en realidad. Como todo occidental de la primera mitad del siglo XX, debía haber creído que la política era un escenario de luchas ciegas guiadas por la voluntad de poder, que la ciencia decía la última palabra para el ordenamiento racional de las sociedades y que la ética era más bien una vivencia de lo maravilloso de la vida antes que un reto de la praxis. La acción ética y, por ende, la idea de la práctica política, le fueron unos extraños conceptuales. Hace quince años leí a Hanna F. Pitkin, en un texto clásico orientado a una perspectiva social basada en el Segundo Wittgentesin, pero que al final no tuvo la resonancia que merecía. Hace una década compré en Londres el libro de Robin Holt Wittgenstein, Politics and Human Rights, un intento por redescribir el liberalismo político en clave pragmatista. El problema del fracaso académico de intentos como éstos es plegar las herramientas wittgensteinianas a la ideología liberal, que es una ideología moderna. El giro lingüístico implica la inviabilidad racional del paradigma moderno de racionalidad y, por tanto, es poco lo que puede hacerse para hacerlos compatibles.

Wittgenstein debe ser juzgado en la filosofía política antes que por sus poco afortunadas visiones estéticas sobre la ética y lo valioso, por los efectos de sus teorías sobre el lenguaje. Mientras las primeras apenas alcanzan hoy el rol de anécdotas en la historia del siglo XX, las segundas son la epistemología subyacente de la posmodernidad y, más todavía, de la posmodernidad política. Hoy las ideas de Wittgenstein parecen vincularse al programa del “liberalismo de izquierda” norteamericano, una herencia particular de Richard Rorty y Hilary Putnam, los cultores políticos de la posmodernidad que ha tenido la desgracia de tener los Estados Unidos, pues ha involucrado con su peculiar agenda nihilista y sus ideales burgueses una filosofía que es largamente más importante para la destruktion hermenéutica de sus propias sociedades que para su continuidad. Vamos a ayudar con una operación de higiene conceptual para que quede claro el carácter meramente accidental de esa sociedad entre pragmatismo y nihilismo liberal, pero también para que quede más claro el significado de Wittgentein en la posmodernidad política.

Para comenzar, si hay algo que no se desprende de las ideas de Wittgenstein es una concepción moderna de las instituciones sociales. Entendemos por “moderna” la idea de “perfecta certitudo” cartesiana; una concepción de la racionalidad basada en algún tipo de certidumbre sobresaliente que tienen en principio los científicos, pero también los filósofos que pretenden ser “científicos” de alguna manera. No hay nada “científico” en el pensamiento del segundo Wittgenstein, como sí lo hay en Hobbes, Kant, el primer Rawls o James Buchanan, para escribir al azar sobre liberales, que son legión. Se desprende de Wittgenstein, sí, una concepción pragmatista de la verdad. Pero el pragmatismo, visto de manera genérica, no es una posición peculiar de William James o Rorty sobre la relatividad del conocimiento y la comodidad del nihilismo para el hombre (¡!), sino una reivindicación de modelos dialécticos y contingentistas de racionalidad práctica. Sin mucho esfuerzo, el filósofo puede reconocer estos alcances en autores que para nada podrían ser nihilistas, hasta llegar a la ética aristotélica de las virtudes o la concepción de la verdad en el diálogo platónico, esto es, en una frontera que excede largamente los compromisos ideológicos de algunos pragmatistas actuales “de izquierda”. Como hemos visto, además, el pragmatismo se ha articulado históricamente como la alternativa al pensamiento político de la revolución y el liberalismo, en particular en el Conde Joseph de Maistre, pero también en otros autores antiilustrados posteriores, como Martin Heidegger, Alasdair MacIntyre, Hans Georg Gadamer, Gianni Vattimo o nuestro (peruano) Marqués de Montealegre de Aulestia. En todos encontramos un presupuesto relativo a la naturaleza de la verdad: La verdad no es tan importante para la política en su sentido metafísico, sino en su sentido histórico. En su sentido histórico la verdad es un encuentro con algo que al final es íntimamente también nosotros mismos. Wittgenstein ha hecho posible buena parte del aparato conceptual para la extensión social de estas ideas filosóficas y es por eso que lo atendemos aquí.

Es notorio que para los liberales la cuestión metafísica de la verdad es muy importante, incluso cuando es para negarla. Los liberales son a veces metafísicos, y a veces pragmatistas, lo que reviste a su filosofía de la cubierta benevolente de la apariencia. Pero cuando son esto último es para negar la naturaleza amenazante del acontecer de lo verdadero en sentido pragmatista, justamente, es para negar la historia o para cancelar su pregnancia en la reflexión humana. Es para contener la patencia del orden de lo cambiante, que cuestiona el asunto de fondo, a saber, el contenido normativo que ellos adjudican a la civilización tecnológica, al mercado y a sus instituciones.

Si hay una relación fáctica entre el pragmatismo y el liberalismo, es por accidente. Sólo una extraordinaria ceguera histórica puede identificar la amable epistemología relativista con la patología de omnipotencia que hay tras la (s) metafísica (s) del liberalismo. Richard Rorty ha sido uno de los grandes mediadores de las ideas wittgensteinianas en la interpretación de la racionalidad práctica, y es en realidad a partir de sus artículos de filosofía práctica de las décadas de 1980 y 1990 que tratan el tema que Wittgenstein adquirió forma en mi propia biografía conceptual. Es un dato importante que Rorty siempre fue un furibundo antimetafísico, lo que aquí no quiere decir que fuera partidario de la secularización y el nihilismo (como interpretan los “neoliberales de izquierda” en otros blogs), sino que estaba en contra de la interpretación violentista del mundo liberal, la misma que faculta a Estados Unidos a invadir Irak, a masacrar religiosos en Guantánamo o hace de muchos liberales de izquierda de hoy sionistas galopantes integristas que deliran dando apoyo público a prácticas de genocidio en Palestina. Rorty era -antes de su destino definitivo en la muerte eterna- un pragmatista liberal. Pero antes de eso aún era un filósofo heredero del giro lingüístico que, además, estaba interesado en llevar la filosofía a la vida común, a la práctica política, algo que no era para nada el caso en los Estados Unidos de la posguerra, que fue la época en que se educó. Fue un pionero en descubrir que la filosofía de Wittgenstein implica una epistemología y una concepción de la verdad que implicaba también un cambio de paradigmas conceptuales en la política.

El segundo Wittgenstein es conocido como tal por sus Investigaciones Filosóficas (1951), un conjunto de aforismos que sintetizan dos décadas de reflexión sobre los presupuestos epistemológicos y las consecuencias de su propia teoría de la lógica y el cálculo proposicional. Tratándose de una obra vasta y compleja, y siendo como es que no tenemos aquí mayor espacio, nos centraremos sólo en lo relativo a la concepción de la verdad que se difunde en el giro lingüístico a partir de su obra. En su primera etapa, en el Tractatus Logico-Philosophicus (1919), Wittgenstein suscribió una concepción de la verdad relativa a la idea más central del cálculo de proposiciones. La verdad era concebida como un valor proposicional. En esto no difería gran cosa del concepto tradicional de la verdad en la lógica que procede de Aristóteles, con la diferencia de que Wittgenstein había reducido el ámbito de la racionalidad al conjunto de proposiciones y el cálculo entre ellas. Wittgenstein se percató con el paso del tiempo de que la concepción de la verdad al uso del Tractatus no hacía justicia con la naturaleza altamente compleja del lenguaje humano y que descartaba como sin sentido varios aspectos fundamentales del lenguaje en relación al sentido de la existencia humana. Nos obligaba a suponer que rezar, contar chistes o gemir de dolor eran saldos irracionales respecto del lenguaje en su uso proposicional. Wittgenstein comprendió que la racionalidad de los lenguajes no radicaba en su verdad lógica y, más bien, observó que la verdad lógica es secundaria respecto del lenguaje tomado como una multiplicidad de eventos, entre los cuales sólo de algunos tenía sentido decir que se caracterizaban como “verdaderos” o “falsos”. Esto lo hizo postular que el significado de una proposición, lo que la hacía verdadera, era en último término el uso de los hablantes.

Uno puede preguntarse cuál es la relevancia de la concepción que el segundo Wittgenstein tenía del significado y la verdad para el pensamiento y la filosofía política. La respuesta no es muy compleja. Antes de Wittgenstein, una larga tradición de pensamiento que hoy llamamos “modernidad” había supuesto que el lenguaje era irrelevante para elaborar las cuestiones relativas a la racionalidad y que ésta, como en el cálculo de proposiciones, sólo era relevante cuando tenía una función descriptiva del mundo, esto es, cuando estaba sometida a criterios propios del saber científico-técnico. La modernidad además, en función de lo anterior, había divorciado los criterios de racionalidad de las prácticas humanas, para poner su modelo en la ciencia (como en Kant), o había incorporado la racionalidad práctica a criterios de cálculo de interés (como en Bentham o Mill) y en todas sus versiones que terminaron siendo relevantes en la historia de los efectos (o sea, en lo que realmente sucedió y su significación), desde Spinoza hasta el primer Rawls, consideraron como no relevantes las esferas de las prácticas humanas relativas a cosas como la elaboración del dolor de un niño palestino al que una bomba israelí le ha arrebatado una pierna o a la de los asistentes a un culto religioso en Palestina, que van a rogar al Altísimo que los libre de ser ellos las víctimas de una bomba análoga. La modernidad había proscrito actividades como rezar o gemir, contar chistes o cantar como eventos externos a la racionalidad práctica. El lector se puede imaginar qué clase de mundo es el que ofrecía la modernidad, y ofrece aún, en el nihilismo cumplido: Libertad, igualdad y fraternidad. Cuando uno entiende las teorías desde el tramonto de los tiempos entiende mejor lo que las grandes palabras significan, supuesto que el hombre no ha sido bendecido con la inteligencia de comprender las consecuencias de las ideas y su perversidad cuando fueron inventadas. Mao Tse Tung afirmaba que él no podía opinar sobre la Revolución Francesa “porque no había pasado tiempo suficiente”. Yo creo que ya ha pasado demasiado tiempo.

Para el segundo Wittgenstein la verdad, que para la modernidad era el patrimonio del lenguaje de la ciencia y lo científico, del cálculo y el dinero, se convirtió en una realidad social, lógica y epistemológicamente contingente, una de las consecuencias de lo cual es el fin desde la filosofía de toda pretensión de legitimidad de una racionalidad de tipo científico aplicada a la existencia humana. Era el fin de la modernidad. Ahora volvamos a Rorty. Rorty llegó a su pragmatismo en un proceso de incorporación de la filosofía de Wittgenstein hacia los lenguajes políticos, un fenómeno que tomó un cuarto de siglo, desde 1951. En la década de 1980, el lector de Wittgenstein comprendió que la vigencia de las ideas de Wittgenstein acerca del significado y la verdad forzaba a una revisión muy severa del fundamento racional de las sociedades modernas, y más aún, de las sociedades liberales que él mismo apreciaba. En este sentido, Rorty fue además interlocutor y receptor de la hermenéutica filosófica europea y la posmodernidad en los Estados Unidos, que son movimientos análogos al giro lingüístico por sus consecuencias respecto de la verdad, que son tan parecidas a las de de Maistre, Heidegger o Montealegre. Con esta apertura, guiada por Wittgenstein, Rorty rompía una tradición de aislamiento de la filosofía analítica, que vivía de espaldas a lo que entonces era la “filosofía continental”, pero también de espaldas a los efectos sociales de la filosofía. Nuestro Rorty comprendió muy rápidamente que la hermenéutica y la posmodernidad implicaban concepciones de lo político que eran mucho más cercanas a la tradición de la filosofía práctica norteamericana anterior a la Segunda Guerra, en particular la del pragmatismo de William James, como era en efecto el caso. Pero el aspecto más interesante es que esta afinidad era compatible y aun interpretable en términos de la filosofía del lenguaje de Wittgenstein.

Si hay algún aporte de Rorty a la historia social del pensamiento político de fines del siglo XX, es haber transferido en un lenguaje orientado a la comprensión de las prácticas sociales las teorías del significado matrices que hasta entonces habían sido un feudo inútil para la filosofía analítica anglosajona que, como sabemos, tiene por característica su indiferencia ante toda función humana de la filosofía. La historia social que rodea estas posturas de Rorty se entroncó de manera paulatina con polémicas internas al pensamiento político, que en el país del olvido era fundamentalmente una práctica para los abogados, donde la mente de Rawls puede resultar más brillante de lo que lo es para un filósofo profesional (nosotros sólo nos podemos engañar con alguien como Habermas, que diga más o menos lo mismo que Rawls pero nos haga leer miles de páginas en alemán citando a todos los autores de moda, lo que lo hace más “filosófica” cualquier cosa, al menos desde la tradición alemana). Una vez ingresado en la polémica del pensamiento político, la interpretación de las ideas políticas de Rorty se convirtió en asunto de los forenses, y perdió (por desgracia para la humanidad) de la bella profundidad que hay tras las ideas de Wittgenstein, muy pronto disueltas en lo que terminó siendo el Rorty de los últimos años, una suerte de periodismo nihilista cuyos conceptos habían quedado en la agenda, otra vez, de la filosofía analítica. Pero no nos dejemos apabullar por la historia efectual, que no lo es todo. Aun y a pesar de autores como Rorty, Wittgenstein debe y tiene que ser recordado, junto a Heidegger y Gadamer, como una de las fuentes vitales para el pensamiento político de los años que vienen, hoy que el liberalismo y el pensamiento único muestran su ocaso, hoy que el evento, cada vez más, nos interpela desde el mundo del nihilismo cumplido.

miércoles, 7 de enero de 2009

Nacionalismo

Para imprimir este texto en formato pdf haga click aquí

Nacionalismo etnográfico y liberal

Víctor Samuel Rivera

Universidad Nacional Federico Villarreal

Este documento podría haberse titulado “¿qué es el nacionalismo?”, pues es una reflexión sobre el nacionalismo en general y su génesis en la historia política moderna, pero evitamos el nombre porque, finalmente, no abordaremos una definición lógica. En esta ocasión vamos a limitarnos a los usos sociales de “nación” y “nacional” a través de la historia efectual entre 1789 y 1945. En parte, es para satisfacer una demanda interna peruana sobre la nación, lo nacional y el nacionalismo, en que lo único que hay de claro es que el nacionalismo de los diferentes “nacionales” es extraordinariamente paradójico. En el Perú hay un partido mesiánico que se llama “Partido Nacionalista” y que es, a juicio de quien esto firma, el partido más ideológicamente burgués del Parlamento del Perú. Hay un segundo partido -más pequeño- que también se considera “nacionalista”, es un partido racial, dirigido por el ítalo mestizo Antauro Humala, hermano del líder del anterior y –como detalle latinoamericano- lleva como insignia algunas veces unos lábaros imperiales sobredorados con un símbolo que tiene un nada extraño parecido con la esvástica del Partido Nacional Socialista Obrero de Alemania. Hubo hace 40 años una dictadura izquierdista en Lima, de clara tendencia totalitaria, que se decía también “nacionalista” (1968-1974) y que fue, sin duda alguna, uno de los motores más poderosos para ingresar al Perú en la globalización liberal; no en vano, mientras durante la última década toda América Latina buscaba modelos alternativos de régimen frente a la dominación del “pensamiento único”, los últimos dos presidentes del Perú han sido, junto a la narcótica Colombia, los únicos aliados “de izquierda” del hoy caduco jefe de la “Madre de las Democracias”, el dos veces signado por un zapato señor Bush. Sólo Perú y Colombia, dentro del ámbito sudamericano, son aliados expresos de la aldea global cuya capital es la quebrada Nueva York.

Vamos a ver el asunto que nos concierne desde el ángulo del filósofo político y el del historiador de las ideas políticas. Desde el ámbito histórico conceptual, el nacionalismo es un fenómeno reciente en la historia humana. Tiene dos orígenes altamente diversos y –en realidad- incompatibles entre sí, aunque han coexistido y se han mezclado en los lenguajes sociales, para infortunio del género humano. Uno es la idea de “nación” de la Revolución Francesa, el otro es la idea de “nación” de los Discursos a la nación alemana de J. G. Fichte (1807-1808). Ambos conceptos surgen juntos, ambos son conceptos modernos, pero son antagónicos; el primero está vinculado con una noción abstracta del sujeto político (el “ciudadano”) y una versión universalista de las demandas políticas (la “democracia”). La “nación” revolucionaria es sustantivamente abstracta y políticamente universalista. En Fichte sucede el modelo inverso, el sujeto político se define por una cierta gama de compromisos históricos, peculiarmente su herencia cultural y el lenguaje común; las demandas políticas se definen en base de esa herencia y son, por tanto, políticamente restringidas a una comunidad. Pronto ambos modelos de “nación” tuvieron consecuencias sociales en la historia europea, que se aceleró por la revolución industrial del primer tercio del siglo XIX, que aumentó dramáticamente la población, la movilidad social y el tráfico de ideas, afectando en cambio el peso de la legitimidad política tradicional, basada en las costumbres sociales y la religión. En América el concepto revolucionario destruyó o subestimó los elementos de cohesión política de la monarquía católica de los siglos anteriores, haciendo añicos el reconocimiento de las diferencias y los estamentos y dando como consecuencia unos países “naciones” a la francesa, los inviables Bolivia, Haití o la República Dominicana, por poner algunos ejemplos tristes.

En el contexto francés ambos conceptos de nación coexistieron a lo largo del siglo XIX como propuestas de identidad normativa y fueron tematizados como tales por Ernest Renan, famoso por su panfleto liberal ¿Qué es una nación? (1882). Hay una carta de Renan de 1871 en que queda sentado que había dos modelos sociales rivales de concepción de la nación, que Renan distingue como “el liberal” y “el etnográfico”, en referencia a la cultura política alemana del entonces flamante Imperio del Káiser. En realidad Renan describía de manera exagerada un fenómeno generalizado en la atmósfera de creación o consolidación de los Estados nacionales europeos del siglo XIX. Había una opción fundamental entre la nación definida por la ciudadanía universal, y otra definida por la pertenencia (incluso por la pertenencia racial). El debate entre ambos modelos ingresa al siglo XX como una concepción alternativa de “la nación” ante los antiguos Estados multiculturales, que se articulaban en función de la legitimidad monárquica o la religión y que, en general, no eran “Estados” en un sentido auténticamente moderno.

Hacia el último tercio del siglo XIX el Imperio alemán o la Italia de los reyes Savoya eran Estados fichteanos, mientras que Francia, Estados Unidos y los países americanos menos exitosos eran Estados revolucionarios (“liberales” en el sentido francés). Pero existían en el siglo XIX países exitosos que no eran ni una cosa ni la otra, como España o el Imperio del Brasil, pero sería un ejemplo más feliz el Imperio Austro-Húngaro o el Imperio Otomano. Eran regímenes no nacionales. Estas formas de régimen no nacionales se desgraciaron con la Primera Gran Guerra, así como por la política fundamentalmente franco-norteamericana de postguerra de destruir literalmente los países que no fueran ellos mismos Estados revolucionarios (eso se llama “Wilsonismo”). Haber ganado la guerra mundial fue sin duda un acelerador accidental, pero eficiente, para consolidar la percepción histórica del triunfo de las naciones a la francesa, que comenzaron a pensar todas que eran “normativamente” superiores, en el penoso sentido de “normativo” que hoy usan los liberales que se ha vulgarizado a partir del El discurso filosófico de la Modernidad de Jürgen Habermas (1985). Los Estados revolucionarios comenzaron a percibirse a sí mismos como si fueran moralmente los Estados Unidos o Francia, aunque manifiestamente no eran ni siquiera la segunda; su miseria económica y su anarquía perenne no fueron razón suficiente para recordarles que eran en realidad Honduras, Bolivia o el Paraguay.

Desde la Revolución de 1848 en adelante podemos situar el inicio de una retórica política en que la nación empieza a definirse negativamente en contraste con el “internacionalismo”, esto es, contra las concepciones de la política que eran teóricamente opuestas al concepto de Estado. Es el origen histórico del anarquismo y el socialismo, que irrumpieron como consecuencia de la proletarización de las ciudades y la alfabetización masiva sin cultura, fenómeno propio del mundo burgués. Estas concepciones identificaban el universalismo y la ciudadanía de la “nación” revolucionaria característicamente como un concepto no nacional e incluso antinacional; véase la Rusia de los bolcheviques. Para entonces la idea de nación- tanto liberal como etnográfica- se iba consolidando como una noción estatal, esto es, como un rasgo de legitimidad política. Entre los antecedentes de la operación en el campo liberal sin duda hay que situar al filósofo alemán Jorge Federico Hegel. Hegel -quien eran gran lector y admirador de Kant- debía haber percibido que la filosofía política liberal en su versión kantiana era inconsistente en un punto que es muy importante para nosotros. Kant postulaba que el fundamento moral del liberalismo debía ser la autonomía de la voluntad, que se basaba a su vez en una concepción de la razón como universalidad. Era la única manera de que razón y autonomía convergieran: eliminando lo que no fuese ellas mismas. El problema surge cuando uno se pregunta por qué un individuo que es por definición un ser autónomo debía someterse a los mandatos de un gobierno, esto es, una entidad normativa heterónoma cuyas leyes obedecer. Se trata de una paradoja insoluble en términos de Kant mismo. Hegel elaboró entonces un modelo para fusionar la ciudadanía y el universalismo franceses con la idea –bastante razonable- de que estos rasgos debían compatibilizarse con una forma determinada de régimen político, el Reino de Federico el Grande de Prusia, por ejemplo. Dejo al lector el reto de interpretar el asunto leyendo por su cuenta la Filosofía del Derecho de Hegel, que contiene bastante filosofía.

Es fácil notar que si uno se toma en serio el concepto liberal de nación, se ve forzado a destruir el vínculo conceptual entre las prácticas y las formas de vida específicas de las comunidades humanas reales y su incorporación política en términos de soberanía. En principio, se trata de un concepto bastante absurdo, pero vamos a suponer, como una cuestión metodológica, que puede haber una sociedad liberal. Supongamos que en esta sociedad se conservan los lazos de solidaridad y cooperación propios de las organizaciones humanas premodernas, y que los ciudadanos tienen familias, grupos de amigos nobles y generosos, y que van a la iglesia los domingos y que son cordiales con sus vecinos, con los que comparten una vida compleja y armónica, esto a pesar de que piensan de sí mismos que son autónomos y que no necesitan de nadie para existir y que obedecer es inmoral. Vamos a conceder ahora que los miembros de la sociedad liberal actúan socialmente por motivaciones políticas universalistas en su vida cotidiana (o sea, que tienen ideas “cívicas”). El lector puede percatarse solo de que no hay manera de incorporar en ese esquema el concepto de la lealtad política, con el conjunto de demandas morales y virtudes laudables que ésta supone (como el heroísmo o el patriotismo), pues la lealtad presupone el derecho a la conminación de parte de un agente externo que se define por su poder; puede hacer cosas como mandar al ciudadano a la guerra contra su prójimo, contra el que tal vez nada lo separa, u obligarlo a ceder parte de su trabajo por motivos no universalistas, como cobrarle impuestos para comprar misiles para la guerra contra el prójimo.

Digámoslo de esta manera: A la nación liberal le falta un soberano y no puede, en realidad, tener un soberano. Si las notas distintivas de la nación son la libertad del ciudadano y las demandas políticas universales, no hay una razón intrínseca para adscribirse una identidad política de ningún tipo. En realidad los liberales, fueran franceses o anglosajones, si fueran razonadores más profundos, deberían llegar a la conclusión de que la sociedad política es una solidaridad peculiarmente accidental (en España es posible abstenerse del servicio militar y de hecho hay españoles que abrazan en llamas la bandera española con cierta frecuencia). En la medida en que el anarquismo y el socialismo dependen de la tradición liberal, son el liberalismo llevado a su extremo. El anarquista y el socialista es ciudadano del mundo y no tiene ningún soberano. Debe ser pues, antinacionalista.

Pero olvidémonos de los liberales un momento. Cuando los norteamericanos se apoderaron de Europa por la primera vez, en 1918, impusieron el modelo de nación revolucionaria pero en la versión del Estado nacional y forzaron (pues no cabe otra expresión) a que se formaran países allí donde nunca los había existido, siguiendo esta idea incomprensible de los ciudadanos universalistas que tienen que observar lealtad a un soberano. Estados Unidos impuso esa idea en su versión etnográfica, clasificando a los europeos por su raza, lengua y religión, pero sobre todo por su “etnia”. Eran países científicos, conceptuales (como hoy Kosovo), Estados que se legitimaban por la afinidad (racial) de sus ciudadanos, esto bajo la suposición de que la política está basada realmente en agregaciones étnicas. En esto intervenía una concepción positivista de las relaciones humanas, que presupone una esencia para los hombres de acuerdo a un grupo primario de adscripción provisto por las ciencias de la naturaleza (la raza). Esta concepción presupuesta se origina en que se parte de que los lazos ordinarios de la vida humana pueden reducirse en categorías naturales y, por lo tanto, que las categorías no naturales (la amistad, la vivienda cercana, el parentesco, las actividades comunes, el amor, etc.) carecen de relevancia suficiente para determinar una unidad política. Fue un negocio infausto éste de Norteamérica, que costó a la humanidad europea otra guerra peor que la que intentaba impedir. Los liberales pensaron que el único nacionalismo razonable era el orientado por una doctrina científica y que una vez ordenadas las organizaciones humanas por etnias se desencadenaría una convivencia armónica de ciudadanos con motivaciones políticas universales. Lo que ocurrió fue que se dio un recrudecimiento de la concepción etnográfica de la nación ligada al Estado en contra de la idea liberal de nación. Es un hecho extraordinario que la locura de Hitler no lograra imponer el modelo de nación étnica en Europa, como ya parecía ser el caso hacia 1942.

Termino -pues debo terminar aquí- preguntando cuán liberal y cuán etnográfico es el nacionalismo de los peruanos que creen que son nacionalistas. He tratado de mostrar históricamente: 1. que el nacionalismo liberal es absurdo, pues desconoce el carácter político de las motivaciones humanas (salvo para alguien que se tome en serio a Hegel, pero no conozco a nadie fuera de los historiadores de Hegel); 2. que el nacionalismo etnográfico es cientificista y, por lo mismo, distorsiona la naturaleza de la política o en todo caso, es un fenómeno muy riesgoso. Aquí termina este artículo, pero no termina aquí el asunto.

Etiquetas:

Ernest Renan,

filosofía política,

J. G. Fichte,

nacionalismo,

posmodernidad

Suscribirse a:

Entradas (Atom)